В ЮНЦ РАН подведены итоги сухопутной экспедиции по прибрежным районам восточной части Северного Прикаспия, осуществлённой в рамках реализации научного Проекта РФФИ. Экспедиция прошла осенью 2020 года.

25-01-2021

ПО ИТОГАМ ОСЕННЕГО ЭКСПЕДИЦИОННОГО ВЫЕЗДА СОТРУДНИКОВ ЮНЦ РАН В ПРИБРЕЖНЫЕ РАЙОНЫ СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ

Завершился непростой, полный тревог 2020 год, миновали новогодние праздники. Пришло время подвести итоги сухопутной экспедиции по прибрежным районам восточной части Северного Прикаспия, осуществлённой в рамках реализации научного Проекта РФФИ № 18-05-80043 «Опасные природные явления и социальные процессы в Причерноморье, Приазовье и Прикаспии: проблемы взаимозависимости и взаимной обусловленности».

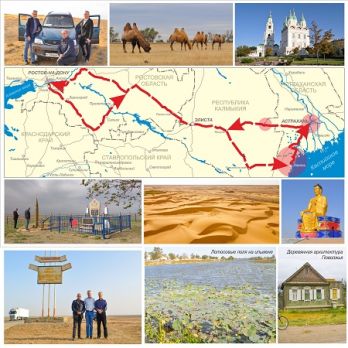

В конце сентября – начале октября прошедшего года сотрудники ЮНЦ РАН: г.н.с., д.и.н. Е.Ф. Кринко (рук. экспедиции), с.н.с., к.полит.н. В.С. Семенова, с.н.с., к.г.н. О.А. Хорошева преодолели больше двух тысяч километров, посетив самобытную Лагань и старинную Астрахань, многие значительные по площади, и совсем крохотные населённые пункты обширной Прикаспийской низменности и Волжской дельты. Экспедиционный маршрут пролегал по степным и сухостепным районам юго-востока Ростовской области, пустынным и полупустынным землям Калмыкии и Астраханской области.

Основной целью экспедиции был сбор эмпирической, статистической и теоретической информации по теме Проекта. В число приоритетных задач входила работа в государственном архиве Астраханской области, деловые встречи, включающие интервью с руководством и официальными представителями региональных и местных администраций, МЧС, научных организаций, учреждений культуры, общественниками прикаспийских районов Республики Калмыкия и Астраханской области. Среди прочего, было запланировано проведение интервью не только с экспертами, но и с участниками, а также очевидцами природных катастроф. Список ключевых задач экспедиции включал и «полевую» составляющую – выявление на местности, выборочное фотодокументирование и видеофиксацию последствий воздействия опасных природных явлений (ОПЯ) на объекты хозяйственной, социальной инфраструктуры, историко-культурного наследия и жилищного строительства исследуемых территорий.

Стартовала экспедиция ранним ростовским утром 27 сентября. За окном сменялись ландшафты южных и юго-восточных районов Ростовской области. Аккуратные поля тучных чернозёмов постепенно уступали место выжженным солнцем до сочно-жёлтого цвета пастбищам с клочками акациевых лесополос. И только встречный восточный ветер всё гнал по балкам, да западинам, переметая трассу, мелкие мучнистые частички грунта, которыми, спустя каких-то пару дней, он обильно засыпал Ростов-на-Дону, обратившись невиданной пыльной бурей.

Двигаемся навстречу пыльной буре по юго-восточным районам Ростовской области. Впереди Калмыкия и полупустынные районы Северного Прикаспия

Участники экспедиции на границе Черноземельского района Республики Калмыкия

Уже за Элистой воздух стал чище, взору открылись бескрайние и однообразные полупустынные ландшафты, разрезаемые лишь чёрной полосой шоссе. Немного стих ветер. Миновав Яшкульскую развилку, двинулись дорогами крупнейшей в Европе антропогенной пустыни по направлению к Комсомольскому, а дальше, уже в лучах закатного солнца, на крайний восток Калмыкии – к Лагани!

Лаганский район на протяжении многих лет испытывал на себе последствия опасных природных явлений, в частности, разрушительных наводнений, вызванных нагонами каспийских вод. В районном центре – Лагани, втором по численности жителей городе республики, члены экспедиции приняли участие в рабочем совещании с представителями районной администрации, взяли интервью у первого заместителя Главы Администрации Лаганского района – Ю.С. Когаева, познакомились с официальными документами, опубликованными материалами местной прессы о проявлениях ОПЯ и принятых мерах по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Работа с представителями Администрации Лаганского района Республики Калмыкия

Знаковым оказался тот факт, что работа исследовательской группы в Лагани проходила на фоне усиливающейся юго-восточной «Моряны» – коварного и непредсказуемого каспийского ветра, набирающего в иные годы силу, приводящую к катастрофическим последствиям для приморских территорий. Так, в ноябре 1952 г. в районе Лагани высота нагона составила 4,5 м, вода продвинулась на некоторых участках вглубь суши на 30-50 км, разрушая на своём пути поселения и коммуникации.

В рамках полевого выезда участники экспедиции в сопровождении представителей Администрации района ознакомились с последствиями наиболее значительного по масштабам причинённых разрушений нагона морских вод, произошедшего в марте 1995 года, на фоне максимального подъема уровня Каспия 2-й половины XX века. Хотя величина нагона и была почти вдвое меньше, чем у нагона 1952 году, границы области затопления местами достигали 30 км! Среди осмотренных и фотодокументированных свидетельств наводнения особо выделялись улицы города с повреждёнными и разрушенными домостроениями, остатки звероводческого хозяйства, участки деформированных коммунальных сетей и водозащитных сооружений.

Изучение на местности разрушительных последствий нагона каспийских вод 1995 года в городе Лагань и его ближних окрестностях

В процессе полевых работ, непосредственно в местах бушевавшей стихии, были проведены интервью с пострадавшими от наводнения жителями, очевидцами и участниками ликвидации последствий природной катастрофы 1995 года. Были также осмотрены старые и новые водозащитные дамбы в зоне Красинского канала, построенные для спасения города от наводнений. Примечательно, что на момент посещения, в данном канале, соединяющем Лагань с акваторией Каспийского моря, экспедицией было зафиксировано начало нагонного процесса, сдерживаемого насыпями массивных гидротехнических сооружений.

Интервью с пострадавшими, очевидцами и участниками ликвидации последствий наводнения 1995 года, осмотр на местности водозащитных дамб в зоне Красинского канала

Возвращаясь с выезда, не упустили возможность посетить в Лагани самую большую в Европе статую Будды Майтреи, воздвигнутую в 2019 г. Сопровождающие указали на связанную с ней любопытную особенность – процесс, напоминающий «мироточение», исходящее из пальцев обращённой кверху ладони. По словам местных жителей, с перста Будды начали проступать капельки кроваво-маслянистой жидкости аккурат с началом распространения по стране пресловутой коронавирусной инфекции.

.jpg)

Выполнив поставленные задачи, утром третьего дня экспедиция взяла курс на Астрахань. Маршрут пролегал по живописным дорогам приморских районов Калмыкии и Астраханской области – через лотосовые ильмени, причудливые барханы, приютившиеся на буграх деревушки с сохранившимися образцами изящного деревянного зодчества. На некоторых участках пустынных дорог Лаганского района перемещаться приходилось по глубоким колеям песчаной грунтовки, объезжая участки возведения современной федеральной трассы, связывающей Махачкалу с Астраханью по наименее короткому пути. По дороге, с целью фиксации последствий воздействия ОПЯ, были посещены некоторые населённые пункты придельтовых поволжских районов, включая Оля, Троицкий и Икряное.

Работа в Государственном архиве Астраханской области входила в перечень ключевых задач экспедиции. По приезду в Астрахань, участники исследовательской группы изучили десятки фондов и дел, сотни документов о наводнениях, штормах и других стихийных бедствиях, произошедших в XX – начале XXI веков в Северном Прикаспии, а также социальных последствиях их проявлений. Значительная часть интересующих документов – уникальных свидетельств минувших катастроф, была переснята на месте с помощью разрешённых электронных устройств.

Участники экспедиции за работой в Государственном архиве Астраханской области

В рамках визита в Астрахань была проведена встреча с представителями руководства и сотрудниками Главного Управления МЧС России по Астраханской области. Участникам экспедиции была предоставлена интересующая информация об опасных природных явлениях последних лет, характерных для Прикаспия и Нижней Волги, мерах по предотвращению и минимизации ущерба от ЧС. Удалось посетить и самый современный Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по АО («Центр 112»), на экранах которого в режиме реального времени отражалась, в том числе, визуальная информация о географии возникновения ЧС и их последствий, прочие актуальные данные.

У опытных путешественников есть полезное правило – знакомство с интересующей местностью необходимо начинать с посещения краеведческого музея. Музеи, хранящие в своих экспозициях и фондах письменные, материальные и прочие свидетельства, в частности, природных катастроф прошлого – настоящий кладезь информации для исследователей. В краеведческом музее Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника участники экспедиции встретились с директором музея-заповедника – А.А. Булычевым, заведующей и сотрудниками Отдела природы, ознакомились с тематическими музейными экспозициями, поработали с фондовыми материалами, собрав из первоисточников ценные данные об опасных природных явлениях прошлого.

Посещение Главного Управления МЧС России по Астраханской области

Посещение тематических экспозиций и фондов Астраханского музея-заповедника

За период работы в Астрахани также состоялись встречи и интервью с экспертами в области изучения опасных природных явлений и их социальных последствий в Прикаспии – представителями региональной Администрации, научных кругов, общественных организаций. В частности, чрезвычайно полезной и интересной была встреча с известным исследователем Каспийского моря – Председателем Астраханского регионального отделения РГО, в.н.с. Института водных проблем РАН, заведующим Астраханской экспедиционной базой, д.г.н., профессором П.И. Бухарициным – участником и организатором десятков экспедиций по Каспийскому морю, дельте Волги и Прикаспийской низменности, долгие годы изучавшим опасные природные явления на Каспии, причины их возникновения и последствия.

Встреча с известным исследователем Каспийского моря – Председателем Астраханского регионального отделения РГО, д.г.н., проф. П.И. Бухарициным

Немало прямых и косвенных свидетельств последствий проявления опасных природных явлений, борьбы населения города с угрозой регулярных наводнений первой половины XX века, в частности, любопытных инженерных решений, можно было встретить и на улицах самой старинной Астрахани. Руководствуясь, в том числе, архивной информацией, участники экспедиции пополнили путевой фотобанк новыми материалами. Примечательно, что даже на стенах древнего Астраханского кремля была обнаружена табличка 1857 года с отметкой уровня волжских вод, в то время омывавших его неприступные каменные стены.

Отрезок обратной дороги в Ростов-на-Дону, на административном пограничье Астраханской области и Республики Калмыкия, пролегал по живописным ландшафтам типичной песчаной пустыни. Здесь, среди барханов и балок, в окрестностях калмыцкой Хулхуты, летом-осенью 1942 года располагался самый восточный участок всего советско-германского фронта – крайний восточный рубеж продвижения гитлеровцев вглубь нашей страны. В этих суровых местах героическими усилиями бойцов 28-й армии и партизан был сдержан натиск 16-й мотопехотной дивизии вермахта, рвавшейся к Астрахани. Но дальше этих песков враг не прошёл!

Участок песчаной пустыни в окрестностях Хулхуты. Восток Калмыкии

В Юбилейный год Великой Победы экспедиция ЮНЦ РАН по пути своего следования посетила, почтив Память павших, несколько десятков воинских мемориалов и братских захоронений советских бойцов, отдавших жизни на полях сражений в степях Калмыкии и Ростовской области.

Подводя итоги экспедиционного выезда, можно отметить, что все поставленные перед её участниками задачи были выполнены. По теме проекта собран значительный научный, а также дополнительный краеведческий материал. Необходимо отметить, что экспедиционные работы проводились с учётом всех санитарных требований, продиктованных сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионах посещения.

Благодарим за содействие в работе экспедиции и помощь в сборе научной информации руководителей и работников Администрации Лаганского района Республики Калмыкия, государственного казенного учреждения Астраханской области «Государственный архив Астраханской области», Главного Управления МЧС России по Астраханской области, Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника, а также Председателя Астраханского регионального отделения Русского географического общества, д.г.н., проф. П.И. Бухарицина и всех других замечательных людей, с которыми удалось встретиться исследовательской группе в путешествии по Северному Прикаспию.

Текст, фото: О.А. Хорошев