Учёные ЮНЦ РАН выступили с докладами на XV Конгрессе антропологов и этнологов России (XV КАЭР)

в Санкт-Петербурге с 26 по 30 июня 2023 года.

Учёные ЮНЦ РАН выступили с докладами на XV Конгрессе антропологов и этнологов России (XV КАЭР) в Санкт-Петербурге с 26 по 30 июня 2023 года.

Организаторы мероприятия: Ассоциация антропологов и этнологов России,

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

и Санкт-Петербургский государственный университет, Институт этнологии и антропологии РАН.

Одна из задач Конгресса — обсуждение основных направлений и достижений в области отечественной и мировой социально-культурной антропологии и этнологии.

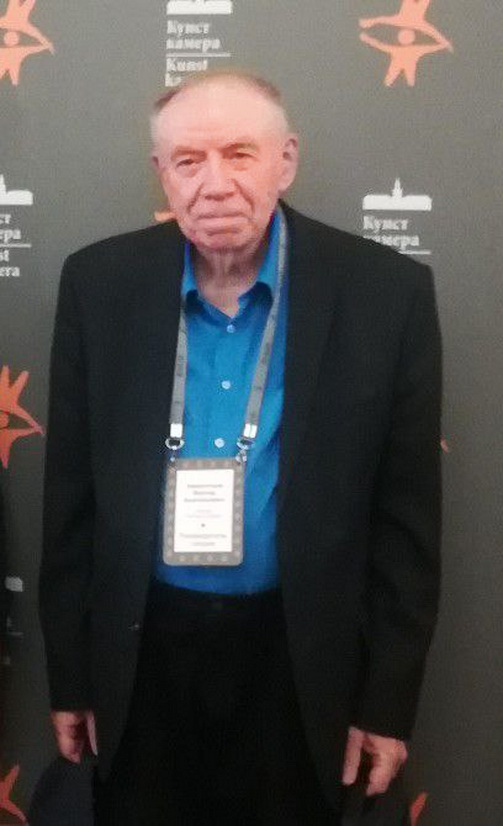

Главный научный сотрудник ЮНЦ РАН, доктор философских наук Виктор Авксентьев выступил на XV Конгрессе антропологов и этнологов России (г. Санкт-Петербург).

Тема доклада: «Политика идентичности на Северном Кавказе: результаты и проблемы» .

Этноконфликтолог Виктор Авксентьев:

«Доклад представлен на секции "Институциональные, исторические и культурные рамки формирования общероссийской идентичности в полиэтничных регионах", организатором и модератором которой я также являюсь. В докладе обобщены результаты работы за несколько лет, сформулированы перспективы исследования проблематики, которой наша лаборатория в ЮНЦ РАН занимается уже длительное время. В этом специфика конгресса, в отличие, например, от научной конференции. Конгресс – это не столько обсуждение конкретных проблем, сколько смотр науки. Важно услышать друг друга, "прочувствовать пульс" науки. Конгрессы этнологов и антропологов России, а я участвовал в большинстве из них, свидетельствуют о динамичном развитии этой отрасли знания, ее востребованности. В конгрессах антропологов и этнологов участвуют сотни исследователей, и для меня важно понять, как близкая нам проблематика "звучит" в других российских регионах, какие аспекты нашей тематики становятся наиболее актуальными, а какие, наоборот, утрачивают ее» .

Заведующая отделом гуманитарных исследований ЮНЦ РАН, доктор филологических наук Марина Ларионова выступила на XV Конгрессе антропологов и этнологов России (г. Санкт-Петербург). Тема доклада: «Казаки в жизни и творчестве А.П. Чехова».

Чеховед Марина Ларионова:

«Эта тема – исключительная разработка нашей лаборатории. Только после моих первых публикаций на эту тему чеховеды обратили на нее внимание. А.П. Чехова, в отличие от М.А. Шолохова или А.В. Калинина, никто бы не назвал "казачьим" писателем. Однако в его жизни и творчестве казаки и тема казачества сыграли большую роль. Среди друзей писателя были казаки. Присоединение Таганрога, входившего в Екатеринославскую губернию, к Области Войска Донского в 1888 г. вызвало живую реакцию Чехова. Именно тогда в письме П.Ф. Иорданова к Чехову появилась характеристика казаков – печенеги. Так – "Печенег" – будет называться рассказ, опубликованный писателем десять лет спустя.

Мало кто обращает внимание, что первый печатный рассказ Чехова "Письмо к ученому соседу" написан от лица "Войска Донского отставного урядника из дворян" Василия Семи-Булатова. Рассказ представляет собой письмо глубоко невежественного человека. Казаки – воинское сословие, об уровне их образования можно судить по героям Шолохова. Однако еще в конце ХVIII в. казачьи чины приравняли к общевойсковым и казачьи офицеры получили права русского дворянства с земельными наделами. Вот о таких необразованных казаках пишет Чехов в рассказах "Письмо к ученому соседу" и "Печенег".

Однако в художественном мире Чехова отношение к казакам определяется не только историческими обстоятельствами, но и богатой казачьей культурной традицией с ее маскулинным содержанием, героикой и удалью, с поэтизацией и символизацией образа степи. В повести "Степь" нет ни одного персонажа, о котором было бы прямо сказано, что он казак. Однако вся повесть пронизана казачьими мотивами. Неслучайно в некрологе Чехову В.А. Гиляровский, сам потомок запорожских казаков, назвал донские степи в произведениях Чехова "платовскими".

На протяжении десяти лет, с 1887 по 1897 гг., "казачий" вопрос занимал А.П. Чехова, но нашел отражение лишь в нескольких произведениях. Казаки так и остались для него южнороссийской экзотикой. Рассказ "Печенег" стал последним развернутым высказыванием писателя на эту тему, возможно, потому, что жизнь Таганрога после вхождения в Область Войска Донского существенно не изменилась. Казаки не стали доминировать ни в общественной, ни в культурной жизни города».

Старший научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат политических наук Евгения Горюшина выступила с докладом на XV Конгрессе антропологов и этнологов России (г. Санкт-Петербург).

Эксперт по Кавказу Евгения Горюшина:

«Тема доклада "Институциональные рамки коллективной памяти в постконфликтной Чечне" обобщает промежуточные результаты исследования за полгода выполнения проекта РНФ №23-28-01643 под руководством заместителя директора по науке Комплексного НИИ имени Х. И. Ибрагимова РАН, доктора исторических наук Аббаза Догиевича Осмаева в Грозном.

Это научное исследование посвящено динамике и закономерностям развития коллективной памяти в Чеченской Республике. Доклад позволил выявить различия в подходах, инструментарии исследования среди участников секции и восприятии самой роли и значения памяти в постконфликтном обществе. В академической среде существует убеждение, согласно которому необходимо в буквально смысле "забыть" травматичное прошлое и вписать настоящее в позитивный контекст, заместить тем самым одно прошлое совершенно другим. Без междисциплинарного изучения коллективной памяти, работы в исследовательском "поле" и проработки травматичного прошлого социума вряд ли возможно эффективное конструирование сильного многонационального государства. Конгресс антропологов и этнологов – уникальная площадка для представления своих методик изучения сложных сообществ и явлений».

Старший научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат филологических наук Татьяна Гревцова выступила с докладом на XV Конгрессе антропологов и этнологов России (г. Санкт-Петербург).

Тема доклада: «Битье посуды в свадебном обряде донских казаков» .

Этнолингвист Татьяна Гревцова:

«Доклад был посвящён ареальному варьированию разбивания посуды в свадебном обряде донских казаков. Это действие на свадьбе у славян имеет древний, возможно, дохристианский характер, но при этом обнаруживает целый ряд значений, которые связаны с дефлорацией невесты, пожеланием счастья молодым, их обрядовым переходом, окончанием гуляний. Ареальное исследование семантики разбивания посуды на территории бывшей Области войска Донского направлено на уточнение границ региональных вариантов обряда и получение новых данных о формировании донской свадебной традиции. На основе систематизации экспедиционных материалов было выделено несколько контекстов разбивания посуды в свадебном обряде донских казаков: 1) для испытания новобрачных, 2) в знак дефлорации невесты, 3) для обеспечения благополучия и плодородия новой семье, 3) в эпизоде шуточного изображения родов свекрови или тёщи, 4) в конце свадьбы. Отметим сохранность на Дону весьма архаичных обрядовых действий и представлений, таких как разбивание горшка на животе у старшей участницы обряда, сажание в горшок курицы или петуха, бросание осколков разбитой посуды в огонь и перепрыгивание через него и др. Однако общая прагматика битья посуды в донской традиции изменяется в сторону усиления развлекательного начала, что могло стать одним из факторов его консервации» .