Лаборатория гидрологии и гидрохимии

Сотрудники

Руководитель направления:

Матишов Геннадий Григорьевич

ЦЕЛЬ

✓ Изучение состояния и динамики морских, пресноводных и наземных экосистем аридных и семиаридных территорий юга европейской части России, реконструкция и прогноз климатических и геоэкологических изменений природной среды, разработка научных основ экологической безопасности и устойчивого развития региона.

✓ Развитие инновационной системной методологии решения проблемы устойчивого природопользования на юге России в пре-делах крупных природно-технических систем в условиях изменений климата.

✓ Исследование многолетних изменений гидрофизического режима Азовского и Чёрного морей и выявление их основных факторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

✓ Изучены причины повышения биомассы цианобактерий («цветения» воды) в условиях пониженной водности Дона и повышенных концентраций биогенов во время маловодных лет. Установлено, что большое влияние оказывает непосредственное поступление фитомассы с водами из Цимлянского водохранилища.

✓ На основе гидродинамической модели исследованы закономерности переноса и осаждения взвешенных веществ в Цимлянском водохранилище при различных гидролого-гидрометеорологических условиях.

✓ Подтверждено негативное влияние аридизации климата, а также нерационального использования водных ресурсов на водоемы Кумо-Манычской впадины.

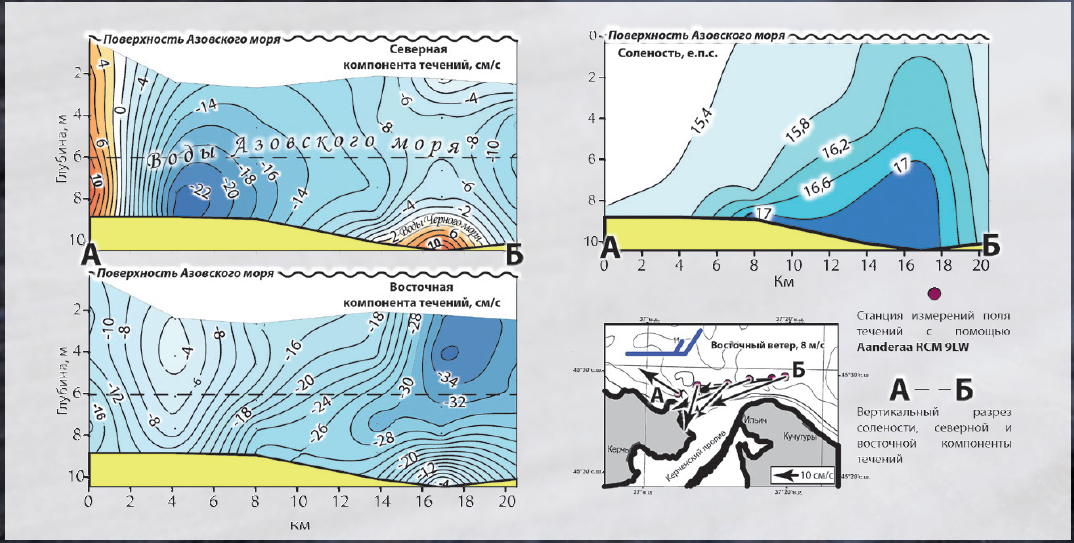

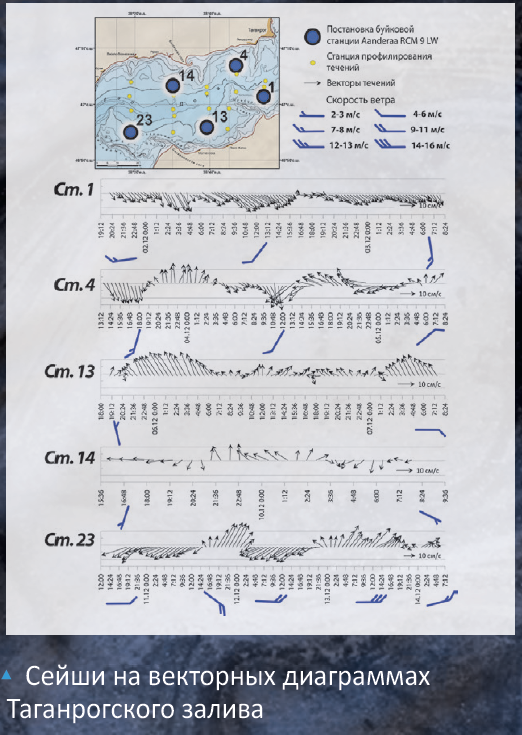

✓ Установлено, что соленость придонного Керченского течения превышает 17 е.п.с. при ветрах восточной составляющей. Такой механизм осолонения Азовского моря в условиях маловодья и преобладания восточных ветров в регионе является главным. Экспериментально показано значительное влияние сейшевых колебаний на перенос вод вне зависимости от направления и силы ветра. Представления о ветровой схеме течений Азовского моря следует рассматривать как фазы сейшевых течений.

_1_663.jpg)